マジックアワー

唐松岳への挑戦

長野県と富山県にまたがる標高2696mの山、その名は唐松岳。

飛騨山脈あるいは北アルプスと呼ばれるエリア、その中でも後立山連峰という区分に含まれており、日本三百名山に選ばれている。

ゴンドラやリフトでおよそ1800mの地点まで上がって来られる為、北アルプス入門とも言われる山として有名だ。

唐松岳を登る際、車であれば標高1500mの地点に位置する黒菱駐車場まで上がって来ることが出来る。

九月に入ったがまだまだ残暑が厳しい中、夜もとっぷりと更けた時間帯

その黒菱駐車場に、一台のステップワゴンがゆるりと入ってきた。二百台駐車できる広さであり、他の車はポツポツと停まっている程度なので、それらからは離れている位置に悠々と停車する。

程なくして外に出てきた女性達はおのおの全身の伸びをした。途中のパーキングエリアで休憩こそあったが、長時間乗っていたので凝り固まっていた。登山が目的なので、五人ともが動きやすく温度調節のしやすい服装をしている。

彼女達の名前はそれぞれ咲希、衣世、真琴、夏美、紀美と言った。

同じ登山団体に所属している。女性限定、初心者歓迎のコミュニティだ。

とは言っても、人数の多い集まりなので毎月複数開かれる登山企画で一緒にならないことはままあり、実際今回のメンバー内に面識のある人間はほとんどいなかった。

「運転お疲れ様、咲希ちゃん」

真琴はここまで運転してきた咲希を労わるように言った。

そうそう、と他の三人も頷く。

「私達も運転できれば良かったんだけど」

「このサイズはしたことないからいきなりはちょっと、ね」

「その分、他のことは何でもするからいつでも言って!」

衣世、夏美、紀美と順番に声を掛けた。

彼女達はこの長野まで車で八時間以上も掛けてやってきていた。

咲希以外はペーパードライバーあるいは通常サイズの車の運転経験しかなかったので、彼女一人に任せる形になってしまった。

その分、衣世達は自分達に出来そうなことは率先して引き受けるようにしている。

「気にしないでください。運転、結構好きなので」

咲希は運転の疲れも感じさせずに答えた。それは無理をしたり気を遣っているというよりは、思ったことをそのまま口にしたという様子だった。

ほとんどが初対面の中で長時間ともに過ごすとなれば、社交性が低い者にとっては苦しい場となるが、彼女達はそんなこともなく和やかな雰囲気で話している。

集合したばかりの時こそ多少の緊張はあったが、車内で会話するうちに自然と打ち解けていった。今ではまるで以前からの友人のように親し気に会話をしている。

しばらく外の空気を吸いながら飲み物を飲んだり、軽食を食べたりと休憩したところで、咲希が他の四人に向かって告げる。

「そろそろ寝る準備をしましょうか」

彼女は今回の登山においてリーダーを任されていた。この中では最年少で登山歴も特別長いわけではないが、普段の冷静な振る舞いや落ち着きある態度から相応しいとされた。

もし必要であれば登山歴が長い衣世や真琴がサポートし、登山歴がまだ短い夏美や紀美は彼女達の指示にしっかりと従う。そうしてそれぞれがそれぞれの立場の経験を積んでいく、というのが今回のチームの構成だった。

今夜はここで車中泊し、登山を行うのは明日からとなる。

翌朝にはもう一人合流する予定だ。住んでいる県が別方面だったので、今晩は近くの宿に泊まり、朝に公共交通機関でここまで来る、という手筈になっていた。

その為、明日は計六人で唐松岳に挑むことになる。山頂近くにある山荘で一泊し、翌朝の日の出、すなわちご来光を見てから下山するプランだった。

北アルプス入門と称される通り、決して過酷な登山ではないが、それでもピクニックやハイキングでは絶対にあり得ないような道を登っていくことになるので、油断は禁物だ。

咲希達は夜更かしすることもなく、翌日の英気を養う為に車中で早々に就寝した。

朝陽が昇り、一人また一人と目を覚ましていく。

外に出ると天気は良好だった。一番に起きた咲希はその様子を見て安堵の息を漏らす。予報では問題なかったが、山では急に崩れることもあるので、多少の不安は常に付きまとうものだ。

陽が昇って間もないような早朝ではリフトはまだ動いていないので、先に目を覚ました者達は朝食を食べたり周辺の散歩をしたりと思い思いに時間を過ごしていく。

全員が目を覚ました後は気遣って静かにしている必要もなくなり、歓談していた。

そこに一人の女性が姿を見せる。

「あの、初めまして」

おずおずと話しかけてきた彼女の名前は沙季と言った。本日の登山のもう一人の参加者だ。

まずはリーダーの咲希が前に出て応対し、それから皆の輪の中に迎え入れた。それぞれ簡単な自己紹介をしていく。

だが、沙季からすれば見知らぬ相手しかいない場であり、団体内での企画に参加するのも初めてなので、緊張が見て取れた。既に車での長い旅路で解きほぐされている咲希達とはワケが違う。

彼女と同じく今回が初参加だった衣世にはその気持ちが分かり、

「宿はどうだった?」

という風に積極的に話題を振っていった。

彼女はそれらに答える内、誰もが笑顔で話を聞いてくれていたのもあって、緊張がほぐれていくのが見て取れた。

年齢も職業もバラバラで共通点がほとんどない六人。そんな彼女達がこれから登山という同じ目的で行動を共にする上で、事前の関係性の構築は良好だった。

やがて、リフトが動き出す時間となったところで咲希が皆に声を掛ける。

「そろそろ行きましょうか」

出発の準備をそれぞれ整えると、駐車場からすぐ近くの黒菱第3ペアリフト乗り場に向かった。

係員に案内されながら二人ずつ順番に乗り込んでいく。リフトは道のように真っすぐ整えられた草原を斜めに上り始めた。足元は少し浮く程度で地面が近いが、それでも多少の浮遊感などはあった。

咲希達は景色への喜びや若干の怯えといった感情を露わにしながら運ばれていった。

約八分かけて高さ180m分の移動を終え、黒菱平に到着する。標高100m上がる度に気温は0.6度下がるとされており、先程までと比べて僅かな肌寒さを感じながらも降り立った。

黒菱平はその名の通り平たいエリアが広がっているが、リフト乗り場のすぐ傍には雲海デッキが併設されているので、咲希達はまずそちらに足を向けた。

眼下に広がる白馬村や周辺にそびえる雄大な山々を見晴らせる。気象条件によっては一面雲の海となるようだが、この日はまばらに雲が見える程度だった。それでも良い景色なことに変わりはなく、咲希達は少しの間ベンチに座って自然を楽しんだ。

その後は次のリフトの方へと向かうが、途上には鎌池湿原という湿地帯があり、先を急ぐことなく遊歩道として架けられた木板の上に足を踏み入れていく。

「夏にはニッコウキスゲって黄色い花が、秋には紅葉が見られるらしいけど、見当たらないね」

「まあ、ちょうど間の時期だから仕方ないよ」

紀美は周囲に目を凝らしながら呟き、真琴が答えた。

辺りは深緑や藍といった色味が広がっているだけで、他の彩りはあまり見当たらない。

「水面に映るっていう白馬三山もガスで見えないしね」

夏美は湿地の水面を覗き込みながら言った。

周囲をガスが取り巻いているので、そこに映っているのもほとんど真っ白だ。

「でも、このガスのお陰で何だか幻想的な雰囲気じゃない?」

「確かに」

沙季は両手を軽く広げるようにして述べ、衣世が頷いた。

そんな風に雑談を交わしながら鎌池湿原を抜け、次の目的地であるグラートクワッドリフト乗り場に到着した。

咲希達は次は四人乗りのリフトに三人ずつで乗せてもらい、更に高い地点へと上がっていく。

こちらも地面とは離れておらず、足元には高山植物が絨毯のように生え広がっていた。もう先程のリフトで慣れたこともあり、景色をじっくり味わうように眺める。

約五分で高さ160m分の移動を終えて八方池山荘の前に到着した。赤い屋根が特徴の建物だ。売店も併設されており、ここを拠点として八方尾根の登山や冬にはスキーを楽しむことも出来る。

ただ咲希達は今回の登山ではここに用はなかったので、売店を軽く覗いたりする程度で通り過ぎた。

この場所でおよそ標高1800m地点となり、ここからはいよいよ徒歩で登っていくことになる。

先に進む道は分かれており、左側は整備された木道、右側は岩がゴロゴロした道へと通じていた。

前者は全体的に緩やかで安定した道のりとなっていた。対して後者は急な坂があり足元も不安定だ。

「行きはこちらの道に行きましょう」

咲希は初めから決めていたように左側を指し示し、

「帰りはそちらの道を通る感じで」

続けて右側を指し示した。それはメンバーの負担を少なくしようという判断だった。

その判断に異論を唱える者はおらず、衣世達は素直に頷いていた。明確な問題がない限りは彼女の言うことをしっかり聞いて従う方針だ。

咲希が先導する形で緩やかな道のりを進む。急な坂を登ることで高度を上げるのではなく、迂回するような形で少しずつ上がっていく。

木道の両脇は高山植物が豊かに生え広がっており、一面緑で埋め尽くされていた。彼女達は決して先を急ぐことはなく、写真を撮ったりしながら散歩のようにのんびりと歩いていく。

やがて木道の終点まで辿り着くと、正面にはケルンが見えていた。石を円錐状に積み上げた物のことであり、登山道における道しるべとして設置されている。

先に見えているのは第二ケルンという呼称だ。第一ケルンもあるが、黒菱平から徒歩で登ってくる道に設置されているので、リフトで上がってくる場合には通ることはない。

咲希はそれを確認すると、手前側にあるトイレを指し示して言う。

「ここから唐松山荘まではお手洗いがないそうなので、さっき行ってない人は必ず行っておいてくださいね」

先程の分かれ道の素早い選択もだが、そこには下調べの成果が表れている。

リーダーを任せられた自分の責務として、彼女は事前にネット等を利用して可能な限りの注意点を確認していた。この登山で誰かが事故に遭ったりしないように。

その為、他の五人は安心して彼女の判断に従うことが出来た。

彼女達は準備をしっかり整えてから、次の地点を目指して歩き始める。

この辺りからいよいよ、日常ではまず足を踏み入れない険しい道に踏み入れていく。

足元には滑りやすい蛇紋岩(じゃもんがん)がゴロゴロしており、一同は慎重に歩みを進めた。

第二ケルン、その先にあった八方ケルンと越えて、咲希達は八方池に到着する。

それは雪解け水や雨水が溜まって出来た天然の池だ。標高2060mということで地上よりも距離が近いこともあってか、頭上の青空が水面を綺麗に彩っている。

ただ残念なことに、山の周囲にはガスが取り巻いてしまっていた。

天気が良ければ青空だけでなく白馬三山も鏡のように映し出される絶景スポットなのだが、そちらはほとんどが隠れてしまっている。

その様子を見た紀美はガクッと肩を落とした。

「あー、楽しみにしてたのに……」

他の五人も残念そうにはしているが、彼女ほどではない。

「山の天気ばかりはどうしようも、ね。こういう池なんかは前日でも雨が降ってたりすると酷いことになるし」

「水面が濁っちゃってね。あれは辛い。そういうのと比べれば、かなり良い景色だよ」

「私も初めての時はショックだったなぁ」

衣世、真琴、沙季がそれぞれ口にした。

登山歴が長い人物ほど、これまでの経験からそう上手くはいかないことを心得ている。

紀美はメンバーの中では最も登山歴が短いこともあり、その無常さにまだ慣れてはいなかった。

「明日も帰りにここを通りますから、その時は綺麗に見えるかもしれませんよ」

「そうそう。明日はガスも晴れるように祈っとこうよ」

フォローする咲希の言葉に同調して、夏美が天に祈るように両手を合わせると、皆も同じようにした。

その後は近くの手ごろな石に座って休憩していく。

八方池は本格的な登山の必要なく来れる場所なので、大勢がその周囲で寛いでいた。ここで折り返す人もいれば、咲希達と同じように唐松岳へと進んでいく人もいて、より過酷な縦走へと赴く人もいるかもしれない。

そう言う意味ではこの場所が一つの分水嶺(ぶんすいれい)だと言える。この先には唐松岳の登山口が待ち構えており、ここから遂に本格的な登山が始まるのだ。

まだ六人とも元気ではあったが、先のことを考えてしっかりと身体を休めておいた。

いざ山頂を目指して

休憩を終えた咲希達は八方池から唐松岳へと通じる登山道を進んでいく。

開けた視界ではガスがまばらに掛かった八方尾根が伸びており、その稜線上を辿る形だ。点在する大きな石を避けるように一列になって歩いた。

ただそんな平坦に歩ける道ばかりではなく、ゴツゴツとした石だらけの急登もあって、一人ずつ順番に安全を確保しながら上がっていく。焦りは禁物だ。

しばらくすると、先に背の高い樹木群が見えてきた。これまでの道中には背の低い高山植物ばかりが生えていたので、そこから大きく様変わりしている。

「何だか急に森に迷い込んだみたい」

沙季は物珍しそうに周囲を見回しながらそう口にした。

その疑問に衣世が答える。

「植生の逆転現象ね。ここまでの道のように蛇紋岩が多いと樹木が育ちにくいけど、八方尾根の上の方はその岩が少ないから、こんな風になってるんだって。この木はダケカンバと言って、ここが下ノ樺って呼ばれてるのはそこから取ってるみたい」

それを聞いた一同は納得するように頷いていた。

木々が日よけとなってひんやりとする中を進んでいくと、ダケカンバ林を抜けて視界が開けた斜面に出る。

斜面を横切るような形で岩場が伸びて道となっていた。その左右には高山植物の草むらが広がっており、そこからは色とりどりの花が顔を覗かせている。

道の先には再びダケカンバ林があり、そちらは上ノ樺という名称だ。

この斜面から眺める景色は、周囲に生え広がった花畑にダケカンバ林、その向こうに雲海や尾根が見えて、これまでの稜線から眺めたものとはまた少し違っている。

咲希達はそれらをゆったりと楽しみながら上ノ樺へと入っていく。

そこからは下ノ樺と比べて足元に大きな石がゴロゴロとした道のりとなっていた。傾斜が強くなっているのを感じ、自然と足取りは重くなった。一同は焦らずゆっくりと登っていく。

やがてダケカンバ林の切れ目が見えてくると、急に冷気が押し寄せてきた。それは明らかに標高による気温変化ではなく、何か冷源がこの先にあることを感じさせた。

そうして上ノ樺を抜けた一同の前に姿を見せたのは、岩場の斜面に真っ白な扇を広げたような光景。

「ここだけ冬じゃない!?」

紀美が言うと、他の皆もコクコクと頷いた。

この場所では猛暑はまるで感じさせず、周囲には冷気が漂っており、おまけに斜面の一部を染め上げているのは、冬を彷彿とさせる白色。

ここは扇雪渓と呼ばれている有名スポットの一つで、冬を過ぎても雪が溶けずに残っている岩場だ。

少しずつ溶けていくので、夏も終わりを迎えた今では、一帯を埋め尽くすほどは残っていなかった。写真で見るよりはこじんまりとした量で、小さな池くらいの広さだ。

この異世界じみたエリアで休憩している登山者は多く、咲希達も大きな石に腰を下ろして休むことにした。

「前にここで滑落事故があったそうなので、気を付けてくださいね」

咲希の言葉に衣世達は応えるが、その顔には疲れが滲んでいた。

下ノ樺辺りから着実に険しい道のりとなっていっていたので、疲労は着実に蓄積している。

標高1800m地点から登り始め、この場所で約2360mなので、2696mの山頂やその少し下にある山荘まで随分と近づいてきていた。既に半分は過ぎているものの、まだまだ厳しい傾斜は続くだろう。

咲希達は雑談はあまりせず、水分補給やおやつを食べて、体力の回復に専念した。

休憩を終えて扇雪渓から先へと通じる尾根道に戻ると、そこからは一段と開けた景色が広がっており、なだらかな道の先にはうんざりするような急登がそびえていた。

「きっついなぁ」

それを見た夏美はポロリと弱音を零す。他の面々もその険しい表情が同感であることを物語っていた。

少し休んだからといって全快するようなことはなく、両足には泥が纏わりついてくるような重い感覚があった。

メンバーの気持ちが引けてしまっているのを感じた咲希は、そこで急登の先を指差して言う。

「見てください」

皆の視線が一斉にそちらへと向かう。

登り切った先には、小さくケルンの上部が見えていた。丸山ケルンだ。

「あのケルンに着いたら一度休憩しますので、あそこまで頑張りましょう。一歩ずつ、自分のペースで構いませんから」

咲希は他の皆を激励するように言った。

それを受けて衣世達は軽く息を吐くと、「よーし」と口にして気合いを入れ直した様子だった。

そうして、六人で厳しい登り坂へと挑み始める。自然と無言になり、荒い呼吸音とザッザッという足音だけが響く様子は、まさしく自分自身との戦いだった。

誰一人として歩みを止めることはなく、遂に彼女達は上まで辿り着く。

そこには雄大にそびえる周囲の山々のパノラマが広がっていた。遮るものが何もなく、五竜岳、唐松岳、白馬三山と見渡すことが出来る。ガスは掛かっているが、それさえも巨大な山が纏った羽衣のように思わせた。

その光景は彼女達にどれだけの高さまで登ってきたのかを強く感じさせるものだった。

「最高!」

荷物を下ろした真琴は両手を広げるようにして、清々しい表情で言った。

その気持ちは他の皆も同様で、思い思いに身体を休めながら絶景を楽しんだ。

まるで山頂に辿り着いたような気分だったが、彼女達の道のりにはまだ先がある。

「次の場所を乗り越えれば山荘ですから、最後のひと踏ん張りですよ」

咲希の言葉に衣世達は頷き、荷物を背負い直して立ち上がった。

六人は丸山ケルンの前に行くと、そこに埋め込まれたプレートに目を遣った。

ケルンには道しるべだけではなく慰霊碑としての役割もあり、その旨が記されている。

彼女達は黙祷を捧げ、登山が危険な行いであることをきちんと戒めて、再び稜線を歩き始めた。

「あの辺りが、唐松岳と山頂ですね」

そう言って咲希は登山道の先にある山を指差した。

まだ距離はそれなりにあったが、いよいよすぐ近くまで来ているのだと一同には感じられた。

岩場の道を辿っていく。左手側は急斜面となっており、もし石に躓いて転がり落ちでもすれば、一巻の終わりだと言えた。

なるべく斜面の方には寄らないようにゆっくり歩んでいくと、続けてゴツゴツした岩が積み重なった道、ガレ場へと突入していく。

足元が不安定で傾斜も急なので、両足や身体に負担が掛かり、一同の表情は苦悶に歪む。

咲希が先頭で足元を確かめながら登っていき、他の五人は気を付けながら彼女の通った道のりを辿った。全員が無事に登り切るのを確認してから先へと進む。

彼女達を襲う苦難はまだ終わらない。最後だからと言わんばかりに難敵が押し寄せてくる。そこから先はこれまでにない危険な道のりとなっていた。

一人しか歩けないような細道に左手側は絶壁、もう片側の山肌には落下防止のネットが張られており、手元の辺りには鎖やロープが設置されている。

こういった登山道は初体験なメンバーもいたので、手元の持ち手は決して離さないようにし、お互いに声を掛け合いながら慎重に歩いて行った。

中には岩場の道が途切れてしまっている場所もあったが、そこには人の手で木橋が架けられていた。

しっかりと整備されているので気を付けさえすれば問題なく通過できるようになっている。

それでも、咲希達に緊張を強いることに変わりはなかった。そのエリアを乗り越えると、大きく安堵の息を吐いた。

そうして一同は進んだ先で、山肌の切れ目からいよいよ赤く塗られた壁面を目にする。

それは随分と久しぶりに思える人工的な建造物だった。自然の中では浮いていて違和感があるので一目で分かった。

咲希達は建物の正面へと回り込んで、下へと行く為の階段の前に並んで立ち、その外観を見渡した。

山の斜面を平たく均してその上に建てられた二つの建物。

片方は本館と南館が繋がったものなので大きく、もう片方は北館だけなので少し小さい。

更にテント泊が出来るように、階段の下に複数のスペースが設けられている。

この場所こそ、唐松頂上山荘だった。

ようやく山荘に辿り着いた咲希達はまずは本館でチェックインを行った。

そこから直接繋がった南館にある個室へと案内された。八畳の和室で人数分の布団が折り畳んで置かれている。六人で寝るのが主となる場所なので、何も問題はない。

他の客とも一緒になる寝室もあったが、個室の方が気兼ねなく過ごせると考えて、元の宿泊料とは別料金が必要になるものの事前に話し合ってこちらに決めた。

そこで荷物を下ろして重みから解放されると、外のベンチで遅めの昼食を取った。それぞれコンビニで買ったような簡単な物だ。

けれど、山荘から眺める景色も当然のように絶景であり、雄大な自然を目にしながらであり疲れ切った身体にとってはどんな食事も絶品だった。

今日はここで一泊し、陽が出るよりも早く起きて、ご来光を見に唐松岳山頂へと向かうことになる。

ただせっかくなので、咲希達は今日もこれから山頂へと行ってみることに決めていた。

長めの休憩を取った後、不要な物は部屋に置いて軽くした荷物を背負い直し、山頂を目指して登り始める。

とは言っても、ここからは緩やかな砂礫の道を歩いていくだけだった。

しっかり休んだことで足取りも確かなまま、ニ十分程度で咲希達は山頂に到着した。

岩場には『唐松岳頂上 2696.4m』と記された標識が立っている。そこからは360度どちらを向いても遮るものはなく、周囲の山だけでなく日本海までも見渡せるほど雄大な眺望が広がっている。本来ならば。

山頂からの景色は残念ながら、周囲がすっかりガスで覆われていてほとんど見えなかった。もし翌朝のご来光も同様であれば、その景色を拝めずに去ることになってしまう。

それでも、咲希達の表情は暗いものではなく、晴れやかだった。その胸中は確かな達成感で満たされていた。

「みんなで写真撮ろう、写真!」

高揚した紀美が両手をパタパタと動かしながら言った。

「いいね。あ、すみませーん」

真琴がすかさず通りがかりの登山客に頼み、全員で映してもらった。

その後も皆の興奮はなかなか冷めやらない。随分と前から入念な準備をしてきて、この長野県に来るだけでも長い時間を掛けて、身体を酷使しながら立ちはだかるハードな登山道を何とか乗り越えてきて、ようやく山頂に辿り着いた感動はひとしおだった。

「はぁぁ、もうこれで帰っても良いかも」

「明日のご来光が一番の目玉ですよ」

夏美の冗談に咲希は突っ込むが、その頬は緩んでいた。

「明日は晴れるかな。ご来光の時だけでも晴れてると良いなぁ」

沙季はガスで覆われた周囲を見ながら呟いた。

それを受けた衣世が提案する。

「ここでも祈っておかない? やらないよりは良いと思うし」

一同は頷くと、明日は晴れますように、と八方池の時のように両手を合わせた。

それから山荘に戻ると、すぐに夕食の時間になった。今日の夕食と明日の朝食付きの予約にしていたので、咲希達は食堂に向かった。

夕食の載せられたトレーを受け取って、細長い形で四列あるテーブルへと行く。窓の外には夕暮れ時の剱・立山連峰が広がっているので、窓側のテーブルに六人で座ることにした。

「いただきます」

咲希達は一斉に両手を合わせて食べ始めると、すぐに誰もが頬を緩めた。

料理のメインはハンバーグで副菜には煮物が並んでいる。朝食や昼食には簡単な物しか食べていなかったので、手作りならではの温かく素朴な味わいが疲れた体に染み渡るようだった。

ゆったりと夕食を楽しんだ後、彼女達は必要な荷物だけ手にしてもう一度外に出た。

山荘前にあるベンチに腰を下ろして、そこから見える景色に視線を遣る。

日常生活ではまず見ることの出来ない、地表を覆う雲にそこから突き出た山々、その先に見える沈みかけの太陽や地平線といった光景は、とても幻想的だった。それらが徐々に移ろいでいく様をぼんやりと眺める。どれだけ見ていても飽きることはない。

陽が暮れるにつれ気温は急激に下がっていき、それぞれ防寒着を纏っていた。眼下には山荘に泊まらない登山客のテントが立ち並んでおり、中を照らしている灯りが輝いて見える。

「みんな、どうぞ」

真琴が温かい紅茶を淹れて配っていた。それぞれ礼を言って受け取り、カップにそっと口を付ける。あまりに贅沢なティータイム。

何をするでもなく、何かに駆り立てられるようなこともなく、ただただ美しい景色を眺めているだけで時が流れていくのは、何より至福の時間だった。

咲希達はポツポツと会話もしながら過ごし、完全に陽が暮れたところで自分達の個室へと戻った。

明日は日の出前に出発するので早く寝る必要がある。ただそれを考慮してもまだ時間に余裕があった。

その為、咲希達は寛いだ様子で雑談を繰り広げていく。個室なので他の登山客に気を遣う必要はない。

そのやり取りには昨日や今日が初対面の人間ばかりだというのに、もはや壁は感じられなかった。六人で苦楽を共にしてきたことで、当人達も意識しない内に心の距離はグッと近づいていた。

さながら修学旅行のような気分で、登山のことだけでなくプライベートな事柄まで話題が転々とし、少しも退屈することなく話に花を咲かせ続けて、お互いのことをより知っていく。

そうして、彼女達は就寝までの時間で一層の親睦を深めて過ごすことが出来た。

魔法の時間

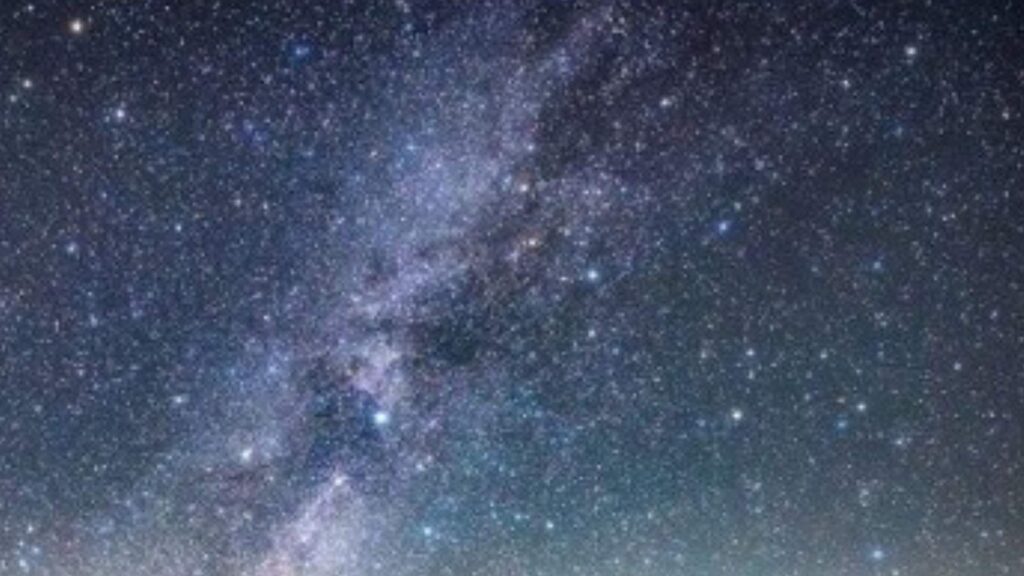

深夜、セットしていた目覚ましが鳴って、咲希達は布団からもぞもぞと這い出していく。

ご来光にはまだ早いが、深夜の内に少しだけ起きて天然のプラネタリウムを見ようと約束をしていた。

それぞれ外に出る準備を整えていく中、衣世だけは布団に入ったままだった。

「衣世さん? そろそろ星空を見に行こうと思いますけど……」

不審に思った咲希が声を掛けると、衣世は遅れて低い声で返事をした。

「……ごめん、私やめとく。何だか眠くて、ご来光の為にもこのまま休んでるよ」

「分かり、ました」

咲希は少し悩みながらも、衣世の判断を尊重することに決める。

他の五人だけで外に出ると、夜空を見上げた瞬間、誰もが感嘆の声を上げた。

まるで波濤が押し寄せてくるように煌びやかな星々で視界が埋め尽くされる。

それはまさしく宝石を散りばめたような光景で、手を伸ばせば届きそうなほどに近く感じられて、都会では絶対に見られない美しいものだった。

天気は良好でご来光にも期待できそうだ。そう安心した咲希達は少しの間、星空を楽しんでから個室に戻って寝直した。

そして数時間後、陽が昇る三十分ほど前に再び目を覚ましていく。

今度は衣世も少し遅れてだが身体を起こしていた。彼女は出発の準備をしていくが、その動きはどことなく鈍い。顔色も少し青白かった。

その様子を見た真琴が何かを察した表情で問いかける。

「もしかして、高山病?」

「……多分」

衣世は初めは言い淀みながらも、観念したように頷いた。

その答えに他の四人はショックを受けた表情となる。

「えっ、大丈夫なの!?」

「少し気分が悪い程度だから……大丈夫大丈夫」

夏美の問いかけに対し、衣世の返事は力ないものだった。

当人が大丈夫と言って動いている以上、無理に引き留めることも難しく、咲希達は心配しながらも山荘を後にした。

けれど、衣世は山頂までの緩やかな道を進んでいくのも辛そうで、その足取りは明らかに重かった。

彼女を心配する咲希達も自然と速度を落とさざるを得ず、同じく山頂を目指す他の登山客たちにどんどん抜かされていく。

そんな様子に衣世は逡巡する素振りを垣間見せ、微かに笑みを浮かべた表情で言う。

「……このままじゃご来光に遅れちゃうし、皆は先に行って。私も追いつけたら追いつくから」

その言葉を聞いた咲希達は互いに顔を見合わせ、同じ意思であることを確認して頷き合った。

そして、咲希が代表として首を横に振ってから答える。

「駄目です」

「でも……」

衣世は納得できない様子だった。彼女からすれば皆を慮っての発言で、ここまで来てご来光を見逃すわけにはいかないはずなので、まさか拒絶されるとは思っていなかった。

けれど、真琴はあっけらかんとした表情で言う。

「間に合わないなら間に合わないで良いんじゃない?」

「そうそう。せっかくここまで六人で来たんだから、やっぱり一緒に見ないと意味がないよね」

夏美は頷きながらそう言葉を継いだ。

「素敵な景色はもう十分に見れたし、別にまた来れば良いよ」

「今日この瞬間じゃなきゃいけないわけでもないんだからさ」

沙季と紀美はそれぞれ衣世の両肩に手を置くようにして言った。

最後に咲希が真正面から告げる。

「誰も衣世さんを置いてご来光を見に行こうとする人はいないですよ。だから、一緒に行きましょう。無理はせずにゆっくりで良いですから」

「みんな……ありがとう」

衣世は五人の優しさに感動し、その目元は少し潤んでいた。

それから彼女達は再び山頂に向かって歩き始めた。決して急ぐことはなく、常に衣世の体調を気遣いながら。

そうして、ご来光の時刻のギリギリに何とか山頂へと到着した。そこには既に多くの登山客達が集まっており、みな同じ方向を向いて今か今かと待ちわびている。

咲希達は一息吐く間もなく、雲海の向こうから一条の光が差し込んできた。

ほんのりとした光が暗い世界を照らしていく。夜が朝に変わり、一日の始まりを告げる。

昨日とは違って、山頂の周辺にはまったくガスが取り巻いておらず、陽が昇る様が良く見えた。これ以上にないと言えるほどに最高のご来光だ。

その場にいる誰もが言葉を失くして、ただ目の前の光景を見つめていた。魔法が掛けられたように美しい薄明。マジックアワーと呼ばれるのも納得の瞬間が映し出されている。

咲希達の胸を打ったのは得も言えぬ感動。それは紛れもなく、今この瞬間この場にいた人間だけが体感したものであり、例え別のタイミングで同じ体験をしたとしても、決して分かち合えないものだった。

やがて魔法によって止まっていた人々の時計が徐々に動き出していく。ガヤガヤと声が上がり始め、それぞれが思い思いの行動を取っていく。山荘に戻っていく者、残って写真を撮る者や朝食を食べる者など様々だ。

咲希達は衣世の体調を心配し、山荘に戻ろうかと考えたところで、彼女はポツリと呟く。

「何だか元気出てきたかも」

そう口にした衣世の顔色は確かに少し良くなっていた。

それを聞いた他の五人は喜び、その後は皆で写真を撮ったり、昨夜は見れなかった眺望を堪能したり、と心ゆくまで山頂を楽しんだ。

咲希達は山荘に戻ると、朝食を食べに食堂に向かった。

受け取ったトレーの上は、焼き鮭をメインにした如何にも日本的な朝食だった。

食事をしながら先程のご来光のことを中心に話が弾む。その頃には衣世の体調もすっかり良くなっており、下山には問題なさそうだった。

朝食を食べ終えた咲希達はまだまだ早い時間なのでしばらくまったりと過ごした後、リフトが動き出す時間を見計らっていよいよ下山を開始する。

「下山時の事故は多いので、気を付けて行きましょう」

咲希はリーダーらしく空気を引き締めるように言った。衣世達は茶化したりすることなく真剣な表情で頷いた。

昨日登ってきた道を今度は下りていく。下り坂なので自然と速度が出てしまうが、安全の為に先導する咲希はなるべくゆっくりと歩いた。

同じ登山道でも行きと帰りでは見えるものが違う。新鮮な気分で景色を楽しんでいた。

と、そこで思わぬ出来事が起きる。

「あっ!」

衣世は驚いた様子で声を上げ、一点を指差した。皆の視線がそちらに向かう。

するとそのすぐ近くにあったハイマツという常緑低木の枝に、特別天然記念物のライチョウが止まっていた。

ずんぐりとした丸みのある体型で、今の時期は褐色の羽をしており、冬になれば真っ白になる。

遠目に見られるだけでも貴重だが、こんなにも間近で見られるのはよっぽどの幸運に恵まれなければならない。

一同は飛び跳ねるように喜んだものの、怯えさせては良くないので迂闊に近づいたりはせずに、何枚も写真を撮らせてもらった。

人慣れした様子のライチョウは気にした素振りも見せず、程なくしてひょこひょことどこかへ歩いていった。

「こんなにラッキーな登山って滅多にないよ。綺麗に晴れたご来光といい、今のライチョウといい」

真琴は歩きながらしみじみと言った。

それを聞いた沙季は自戒するように呟く。

「これが当たり前だと思っちゃうと、駄目だった時のショックも大きそう」

登山は思うようにいかないことの方が多い。

衣世や真琴を中心にそんな話を続けたところで、夏美は期待するように述べる。

「心残りがあるとすれば、八方池だけど、この勢いならもしかして……」

こうもラッキー続きだと自然と期待は高まってしまう。

ただいざ八方池に辿り着いてみると、

「流石にそう上手くはいかないかぁ」

紀美は悔しそうに口にした。

八方池は残念ながら昨日よりも更にガスが濃く立ち込めていた。

ご来光の瞬間がどれだけ奇跡的なものだったかが良く分かる。

それでも、紀美も他の皆も昨日のように残念がることはなかった。

「また皆で来ましょう、何度でも」

咲希が言うと、衣世達は迷いなく了承した。

今の彼女達の関係性は登山前とは明白に違っている。この登山全体で積み重なっていったのはもちろんだが、それ以上にあのご来光を共に見たという体験こそが特別な繋がりとなっていた。

魔法の時間は確かに彼女達に宿らせたのだ、強い絆を。

あとがき

2023.09/16出発 9/17.18 LeadersTREK 後立山連峰 唐松岳 2696.4m

この物語は、2023年の9月に登山部のみんなで唐松岳への遠征に向かった時のエピソードを元に執筆させていただきました。参加して下さった皆様方におかれましては、お忙しい中、この3日間のお時間を作っていただきましたこと、心より感謝いたします。

人生は登って下って登って下っての連続です。

登って下ってを繰り返す中で辛いこと、きついことも経験しますが、一生の仕事につながる出会いや、忘れられない感動をしたりします。もちろん人生毎日がそんな一大イベントばかりではありませんが、登って下ってを繰り返す中に、「自分」を築き上げる人・物・経験とのご縁が溢れています。その経験やたくさんのご縁と出会うために、登って下ってを繰り返すのだと思います。

登山はその人生の縮図のようなもので、登山をする中で、きつい場面も必ずあります。

ですが、登山で食べた物、見た景色、感じた空気は、確実に一歩一歩前に進み続けたからこそ、得ることができたものです。この経験は本当に何にも耐えがたいもので、ご自身にしか感じることのできない豊かさだと思います。辛い・きついこともありますが、一歩一歩前に歩んでいけば、必ず自分の見たかった世界がそこにあること、目標を忘れず諦めないことで、確実に達成できるものがあるという、人生において大切なスパイス少しでも感じてもらえたら、これほど嬉しいことはありません。

そして、この登山で出会った皆様とのご縁に心から感謝いたします。

社会に出たら学生時代のように、毎日が変則的・刺激的な日々ばかりではないですよね。

そんな中で、この登山では初対面の方と寝食を共にし、声をかけ合い、いわゆる非日常の中で生活をしていただきました。

自然に触れる・自分で何かを成し遂げる、それらも人生において大切な経験ですが、やっぱり人との出会いは何よりも重要です。

登山を終えると、それぞれまた日常生活に戻っていきますが、ここでお互いに過ごしたこと、交わした言葉は1週間後、1ヶ月後、1年後、ふとしたときに心にぽつりとよぎる思い出になるでしょう。

私たちは人との出会い、過ごした時間、経験を本能が忘れることはありません。登山という一つの趣味をきっかけに、人生を彩る出会いができた方もたくさんいらっしゃいました。この場にいる皆さんそれぞれが、この登山で、ともに過ごした一人ひとりの人生のピースになっていることでしょう。

私自身、皆さんの人生に立ち会えたことを嬉しく思います。

長い人生です。登って下っての先にある、何にも耐え難いものをみつけ、明日への活力につなげていきましょう。

登山を通じて感じたこと、見えたもの、触れた世界。そして、ここで知り合い、共に過ごしてきた仲間たちとのご縁を大切に。皆さんの世界がまたひとつ広がるきっかけになれば幸いです。

関西女子登山部☆

やまびとステーション▲▲▲

バックナンバー

小説 関西女子登山部☆やまびとステーション▲▲▲は、こちらからもお読みいただけます